# クオリティ・オブ・ソサエティ

# 問いという帆

クオリティ・オブ・ソサエティ――2020年以降の電通総研の活動とこれから

クオリティ・オブ・ソサエティ――2020年以降の電通総研の活動とこれから

英国での就職に対するアプローチは、新卒一括採用型の日本とは大きく異なります。英国では一年中いつでも採用に応募できるというメリットがあるものの、大半の企業は実務経験のある人材を求めるため、大学を卒業した高学歴者でさえも就職に苦労することが多いようです。経験を得るために企業などでのインターンシップを活用する若者もいますが、インターンシップは無給のものが多いため、利用できる人は限られています。

さらにコロナ危機による雇用の大幅な減少で、通常60%といわれる英国の大卒者の就職率が、2020年は18%*1まで落ち込みました。パンデミックの収束やブレグジット後の社会の見通しが立たないなか、大学進学に伴う学生ローンの返済の心配も相まって、アプレンティスシップ制度は、若者たちにとってより実利的な選択肢と考えられるようになっているのです。

アプレンティスとして企業に雇用されると、雇用主から賃金をもらいながら、実際の職場でその職業に関する知識を学び、スキルを習得することができます。16歳以上なら原則誰でも利用できますが、若い人のあいだで特に多く活用されています。アプレンティスになる動機はさまざまですが、大学に行くべき理由が見いだせない、学生ローンを背負いたくない、仕事に就くためにまず経験が欲しい、実際の職場での体験を通じて自分に最適な職業を考えたい、といったものが代表的です。

「見習い」と聞くと職人が想起される方も多いかもしれませんが、アプレンティスシップ制度が適用される職種は年々増えており、現在では美容師、農業から工学、法律家、会計士、建築家、経営コンサルティングなどの幅広い分野*2に及びます。政府が運営するアプレンティスシップのウェブサイトにアプレンティスの求人はリスト化されており、アプレンティスシップの採用情報を提供し、応募をサポートするウェブサイト*3も多くあります。

各職業のアプレンティスシップ・プログラムは、職業ごとに学歴と対応させた「レベル」により、上掲の表1のように分類*4されています。志願者はその時点での学歴に相当するレベルのアプレンティスシップに応募することができ、プログラムを修了すると、さらに上のレベルに進むこともできます。アプレンティスシップの最も高いレベルは、大学の学士号や修士号に相当し、職場で働きながら週に何日か大学で勉強することで、学位が取れるdegree apprenticeships(学位レベルアプレンティスシップ)もあります。2019/2020 The Complete Guide to Higher and Degrees Apprenticeships(2019/2020年版高等・学位レベルアプレンティスシップ完全ガイド)には、レベル6・7を提供する大学とカレッジがリスト化されており、ケンブリッジ大学、ダラム大学、ウォーリック大学などの有名校も含まれています。

アプレンティスシップの期間は職業ごとに振り分けられたレベルによって、1〜6年と異なります。アプレンティスは週に最低30時間働く必要があり、この時間には職業訓練や大学で学ぶ時間も含まれます。また、 職業訓練や学習に費やされる時間は、労働時間の少なくとも20%を占めることが定められています。

しかし、アプレンティスシップのレベル6・7は高等教育の学位に相当するにもかかわらず、多くの雇用主は大学の学位の方をより評価する傾向にあります。実際、英国の若者の62%はアプレンティスになるよりも「Aレベルもしくは大学に進学したい」と考えているという調査結果*5もあります。

また、学びの機会は保証されている一方で、アプレンティスに支給される法定最低賃金は一般の労働者よりも低く設定されていることもあり、収入は高いとは言えません。英国ビジネス・エネルギー・産業戦略省が実施したApprenticeship Pay Survey 2018/19(アプレンティスシップ給与調査2018/19)によると、アプレンティスシップのレベル2・3の時給は平均7.10ポンド(約1,000円)、レベル4以上のアプレンティスの時給は平均10.94ポンド(約1,550円)。中長期的に見たときの大卒者との賃金格差も報告されています*6。さらに、同じアプレンティスシップでも、女性はヘルスケアや美容関連など比較的賃金が低い職業を選び、男性は建築やエンジニアリングなど比較的賃金の高い職業を選ぶ傾向があり、ジェンダーギャップの問題も指摘されています*7。

ただし、アプレンティスシップ・プログラムを修了すると収入の増加が期待できる上、通常であれば大卒者しか就けない職業に就くチャンスを、多様なバックグラウンドをもつ人に与えるという点において、ladder of social mobility(社会階層移動のはしご)と呼ばれているという点も忘れてはいけません。

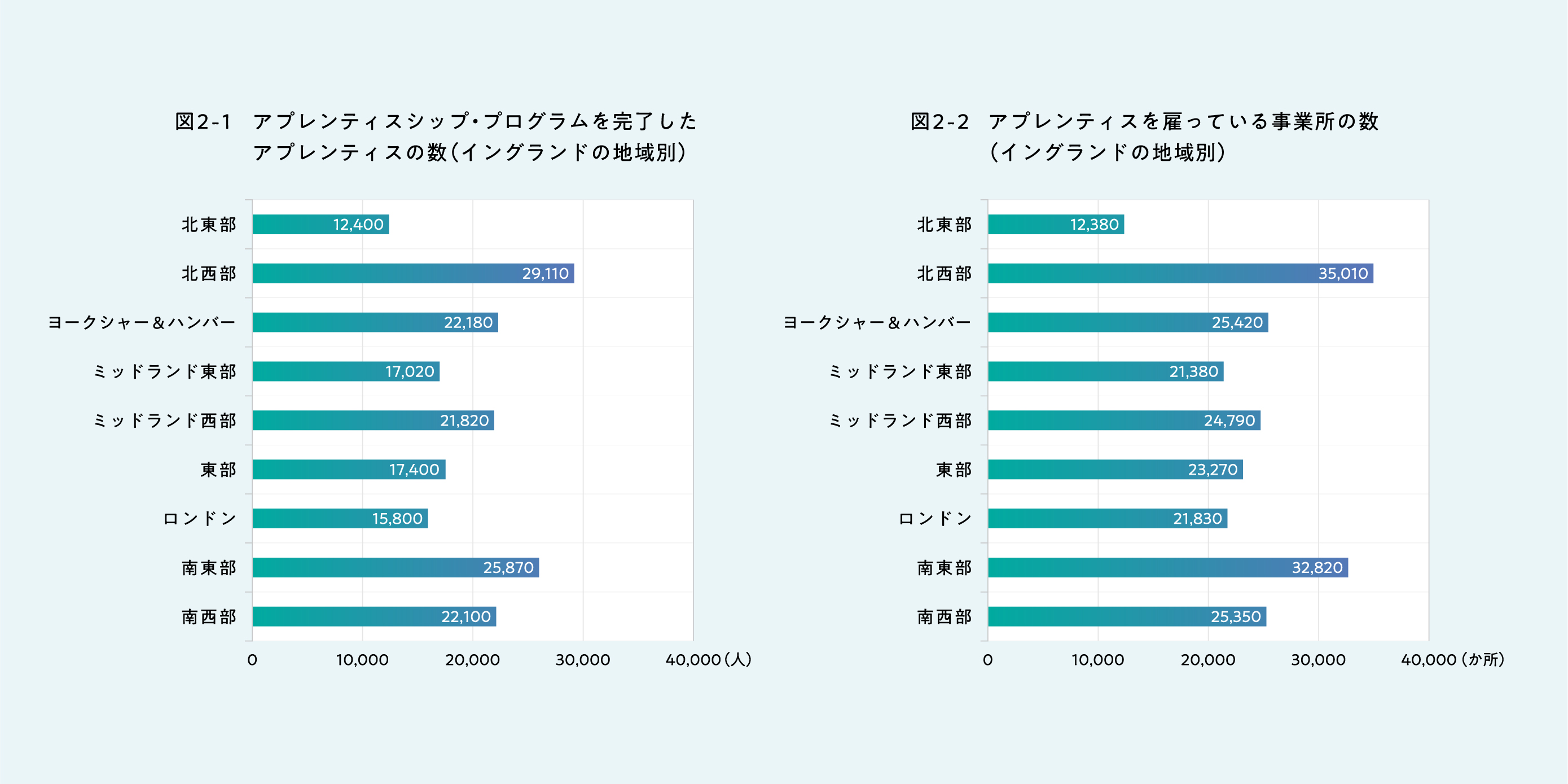

英国政府によるイングランドの地域別のアプレンティスシップに関する調査(2018/2019年)*8によると、アプレンティスシップ制度は、北東部を除いて、ロンドン以外の地域で多く利用されています。これらの地域はロンドンと比べて賃金の高い仕事や人口が少ないため、学位をもつ人びとや外国からの労働者が集まりにくく、英国政府もロンドン以外の地域でのアプレンティスシップ制度に力を入れています。ただし、2021年以降はブレグジットの影響で外国人労働者が減ることが予想されるため、この傾向がどのように変化するのか興味深い部分です。

アプレンティスシップ制度は、利用する側だけにメリットがある制度ではありません。特に、大量の失業者が生まれ、国境を越える人の往来が難しくなったコロナ危機をきっかけに、アプレンティスシップ制度が再び注目され始めています。高い技術をもつ人材を国内で確保する必要性に気付かされたのです。

J.P. Morganは2020年、英国のAレベルを修了した120人以上の学生に対し、フロントオフィスの投資銀行のアプレンティスシップ・プログラムを提供することを発表しました*9。レベル4(投資オペレーション・スペシャリスト・アプレンティスシップ)として採用され、現場で経験を積みながらレベル6(ファイナンシャルサービス・プロフェッショナル・アプレンティスシップ)に到達するようサポートを受けられます。レベル6のプログラムでは、同時にエクセター大学のアプライド・ファイナンスの学位を取得することができます。

J.P. Morgan EMEAのヴィス・ラガワンCEOは、「会社の成功は思考力の多様性にかかっており、アプレンティスは職場を多様化する」と述べ*10、アプレンティスシップ・プログラムの企業にとっての重要性を説きます。アプレンティスシップ制度を導入している企業には、BBC、Ernst & Young、IBMなどが含まれています。同質化しがちな企業の人材に多様性をもたらすといった観点から、アプレンティスシップは期待されているのです。

新型コロナウイルスのパンデミックにより、一時解雇または解雇された英国の若者は少なくありません。厳しい現実に対応するため、2020年7月、英国政府は失業した若者(16〜24歳)を対象とした「キックスタート・スキーム」を発表しました。この計画は、若者のために新しくポジションをつくった雇用主に対し、従業員の6か月間の給料(週25時間分の全国最低賃金、国民保険、年金拠出金の100%)を政府が提供するというものです*11。若者のキャリアをキックスタート(再始動)することを目的としており、このプログラムの利用者が、6か月後には持続的な雇用に移行できるよう、経験と自信を育むことが狙いです。

英国政府からの発表によると、キックスタート・スキームの開始以来、2020年11月には英国の若者19,000人以上がこの制度を使って職を得たそうです*12。キックスタート・スキームは2021年12月までの継続が発表されており、25万人以上の雇用を生み出すと予想されています。ブレグジットが控えるなかでパンデミックに突入し、社会の不確実性が増す英国ですが、さまざまな職業への入り口を人びとに提供しようとする取り組みに、日本が参考とすべき部分も多いでしょう。

アプレンティスシップ制度を利用

職業:ファイナンシャル・コントローラー(財務管理者)

バラコさんはロンドンにある会計事務所に、キャリア・リレーションシップ担当として入社しました。英語とフランス語のバイリンガルであることを生かし、フランスのクライアントに英国で会社を設立する方法をアドバイスする仕事をしていました。しかし、経理関係の事務が大半を占める職務内容に物足りなさを感じ、会計と財務のトレーニングを受けたいと考えていました。同時に、勤務先に財務専門家が必要であると気付いていた彼女は、「他の人を雇うよりも私自身が会社の会計士になるのが良いのでは?」と思うようになります。

そこで、彼女はマネージャーにアプレンティスシップ制度を提案します。アプレンティスシップ制度を活用することで、彼女は新しいスキルを習得でき、またそのことが会社のメリットにもなることをマネージャーに説明しました。彼女に言われるまで、会社側はこの制度についてあまり詳しくなかったそうです。それでも説得のかいあって、会社は彼女が会計士の資格を取得できるようサポートすることを決め、1年間のアプレンティスシップが始まります。バラコさんが28歳のときでした。

夜間や週末に財務会計のコースを受講するより、働きながらアプレンティスシップをすることを選んだ理由の1つは、「アプレンティスシップ制度が非常によくデザインされていて、優れたサポートシステムがあるから」だとバラコさんは言います。アプレンティスシップ制度に申し込むと、大学の担当者が彼女の勤務先を訪れて上司に制度を説明してくれたそうです。また、バラコさんにはチューターが付き、彼女のニーズに合わせてパーソナライズされたプログラムを一緒に調整することもできました。

加えて、アプレンティスシップには政府からの費用面でのサポートもあります。会社が負担したのは彼女の資格取得に必要な費用の5%で、残りの95%は政府によって負担されました。とはいえ、会社が費用を負担してくれることは、アプレンティスにとっても義務感となり、アプレンティスシップのコース修了率は良いといわれているそうです。

アプレンティスシップ期間中、バラコさんは週に1回、会計士の勉強をするために大学に通いました。大学では、ビジネスの管理コスト、アカウントの確定方法、VATなどさまざまなことを学んだと言います。職場で働く日は、大学で学んだことを現場で実践したそうです。バラコさんの知人には、あまりアプレンティスは多くないようですが、大学のクラスメイトには18歳の若者だけでなく、ミドル世代の人たちもいたそうで、まったく違う職業に就くために、新しいスキルを学んでいたとのことでした。

この制度で得た資格によって、アプレンティスは勤務先で昇進する機会も得られます。バラコさんは、アプレンティスシップの結果、ファイナンシャル・コントローラー(財務管理者)になりました。「従業員が会社に貢献するのと同時に、会社も従業員に貢献するべき」と彼女は言い、社員のキャリア形成に協力的な職場環境を構築するのは大切だと強調しました。

現在ほとんどの企業の求人は数年の経験を必要としているため、「大学よりアプレンティスシップ制度の方が現実的ではないか」とバラコさんは感じています。一方で、アプレンティスシップは大工や美容師などの「手に職系」の職業のみであるという誤解もいまだにあると言います。自分が会計士のアプレンティスであると人に話すと、驚かれることが多かったそうです。

また、「雇用する側がこの制度についてよりよく理解する必要がある」とバラコさんは訴えます。アプレンティスの訓練と仕事の境界がどこにあるのかを完全に理解していなかったり、法律で定められた勉強時間をアプレンティスに正しく与えていない雇用主もいるそうです。特に若いアプレンティスは、こういった雇用主に言い返せず困ってしまう場合があるため、「(大学で学ぶアプレンティスシップの場合は)大学とアプレンティスを受け入れる企業とのコミュニケーションの改善が必要」だと彼女は言います。

それでも「職場で必要なスキルを学ぶためには、アプレンティスシップが最良の方法だと思います。綿密なトレーニングとメンターシップによって適切なスキルを学ぶことができますし、プログラムを修了したときにもらえる認定はとても貴重なものです」とメイベルユーさんは語ります。キャリアアップを果たした彼女はさらにモチベートされ、金融分野の専門家になることを決意。新たな資格を取得したいと思っているそうです。

アプレンティスシップ・コーディネーター

職業:フューチャータレント・コンサルタント

ビショップさんは2015〜2020年のあいだ、ITコンサルタント企業で若手の従業員育成の責任者として、数百人のアプレンティスの採用とマネジメント、サポートをしていました。その後、コンサルタントとして独立し、アプレンティスシップに興味のある企業に、この制度の申し込み方法や採用プロセスなどをアドバイスしています。

ビショップさんが勤めていたITコンサルタント企業では、IT関連を中心としながら、財務、人事、プロジェクト・マネジメントなどの分野で、毎年80~100人程度のアプレンティスを採用していました。アプレンティスの多くは、セカンダリー・スクール(日本の中学・高校に相当)を卒業したばかりの若者だったそうです。また、すでにこの企業で働いている従業員がアプレンティスシップを利用し、スキルアップするケースもありました。

この企業のアプレンティスシップはレベル2(義務教育レベル)からレベル7(修士レベル)までありました。学位レベルアプレンティスシップを作った理由の1つは、「大学に行く余裕がない若者が学位を取得できるチャンスを提供するためでした」とビショップさんは言います。この企業のデジタル&テクノロジーソリューション・アプレンティスシップは、英国で初めての学位レベルアプレンティスシップとなり、先駆的事例となっています。

さらに、ジェンダー平等の実現に向けても積極的に取り組みました。アプレンティスシップは、「男性だけが利用するものだと思われがち」な上に、コンピューター・サイエンスの分野を志す女性や、女性を積極的に採用する企業が少ないため、「女性を引き付けることは大切」だとビショップさんは指摘します。彼女の勤務先では、アプレンティスのジェンダーバランスに鑑み、テクノロジーを学んだことのない女性向けのプログラムを作ったそうです。

アプレンティスの求人を幅広く知らせるため、この企業ではソーシャルメディアを使ったり、学校を訪問して説明するなど、さまざまな方法を取りました。求人に興味をもった人はオンラインで応募し、特技の評価、適応力テストを受けます。その後、2回のビデオ面接を経ると、個々の強みを見極めるグループ演習と個人演習が最終試験です。このとき重視していたのは、「学業成績だけではなく、適応力です」とビショップさんは語りました。彼女が採用したアプレンティスの定着率は非常に高く、学位レベルアプレンティスシップを修了したアプレンティスの80%が、この企業で働き続けることを選択しました。

英国ではデジタルスキルをもつ人材が不足しており、ビショップさんが働く会社も人材を獲得するのに苦労していました。また、大学に進学する余裕のない人びとにチャンスを提供する企業としての社会的責任も感じていました。自社や業界のスキルギャップを埋めながら社会的責任を果たすため、企業のCEOはアプレンティスシップ制度に投資することを決めたと言います。

CEOのアプレンティスシップへの情熱は従業員にも十分伝わっていたため、アプレンティスたちは職場で歓迎されました。ビショップさんは「上からのサポートは大切です」と語ります。「会社全体が個々のアプレンティスをサポートする意思がない場合、この制度はうまく機能しません」

それぞれのアプレンティスは、「バディ」と呼ばれる先輩社員、ラインマネージャー、メンター、および各事業部門のアプレンティスシップの代表者からサポートを受けます。また、この企業には「リバースメンター」もあり、若いアプレンティスがシニアメンバーに若者のトレンドや心配事について話す機会もあったそうです。アプレンティスは「会社に多様な視点をもたらし、新しい価値を生み出しました」とビショップさん。この企業のアプレンティスシップ制度への取り組みはさまざまな賞を受賞し、メディアでも注目されたこともあり、顧客企業からも参考にさせてほしいと相談が持ち掛けられたそうです。

その一方で、バラコさん同様、ビショップさんもアプレンティスシップに対してまだ偏見があると残念がっていました。学校へ説明に訪れたときも、生徒の親は「子どもがアプレンティスになるよりも、大学に行ってほしいと考える傾向があった」と言います。「アプレンティスシップは若者にとって、まだ標準的な選択肢ではありません。でも、人びとの考え方はパンデミックの影響で変化しており、より多くの人がアプレンティスシップの価値に気付いてきました」と彼女は語ります。

ビショップさんは、勤めていたITコンサルタント企業を辞め、中小企業のアプレンティスシップ制度導入をサポートするフューチャータレント・コンサルタントとして独立しました。中小企業にとってアプレンティスシップ制度は複雑なため、ビショップさんのようなコンサルタントは重宝されると言います。彼女は、アプレンティスシップ制度がどのように機能するか、政府からどのような費用面でのサポートがあるのか説明し、どのようなアプレンティスシップが各企業に合っているかを提案します。また、企業をトレーニングプロバイダーにも紹介したり、アプレンティスの採用プロセスや採用後の見守りもおこないます。

ビショップさんはまた、キックスタートを利用したいと思う企業もサポートしています。企業がキックスタートの申請をするのを手伝ったり、キックスタートを利用した若者が6か月後に仕事を見つけられるよう支援しています。「キックスタートには、アプレンティスシップのように体系的な訓練がない」ので、「キックスタートを利用した若者の多くがアプレンティスシップ制度を利用する」よう勧めていると言います。

ビショップさんは、新型コロナウイルスによるパンデミックの影響、そして上がり続ける大学の学費という現状に鑑み、「多くの人がアプレンティスシップ制度の有用性に気付くことを願っています」と言います。「このように極端な時代には、物事を違う角度から見る必要があります。より多くの若者がアプレンティスシップのapplied learning(実地訓練)の利点を理解するようになるでしょう」と期待を語りました。

日本にも、専門的な技術を学び身に付けるための職業訓練校や高等専門学校など、類似した役割を担う教育機関は存在します。しかし、英国のアプレンティスシップ制度との一番の違いは、政府の対応の規模や、大学と企業の連携したサポートと言えるでしょう。訓練を受けているあいだも仕事に対しての賃金が出ることは、若者の自立を助け、モチベーションを与えます。

リサーチやインタビューから明らかになった通り、アプレンティスシップ制度の導入にはアプレンティスを受け入れる側の理解不足や、アプレンティスに対する偏見といった課題があります。しかし、さまざまなバックグラウンドをもつ人に機会を与え、画一的ではないキャリア形成を可能にするという点では、多様性が重視される時代に合致したインクルーシブな制度として評価されるべきでしょう。

次回は、ミドル世代のスキルチェンジに力を入れる、シンガポールの事例についてご紹介します。

Text by 中川紗佑里

*1 Milkroundが実施した2020年に大学卒業予定者を対象とした調査による。(https://www.fenews.co.uk/press-releases/45779-coronavirus-impact-on-graduates-securing-jobs-just-18-of-2020-graduates-securing-jobs-compared-to-60-in-previous-years)