# クオリティ・オブ・ソサエティ

# 問いという帆

クオリティ・オブ・ソサエティ――2020年以降の電通総研の活動とこれから

クオリティ・オブ・ソサエティ――2020年以降の電通総研の活動とこれから

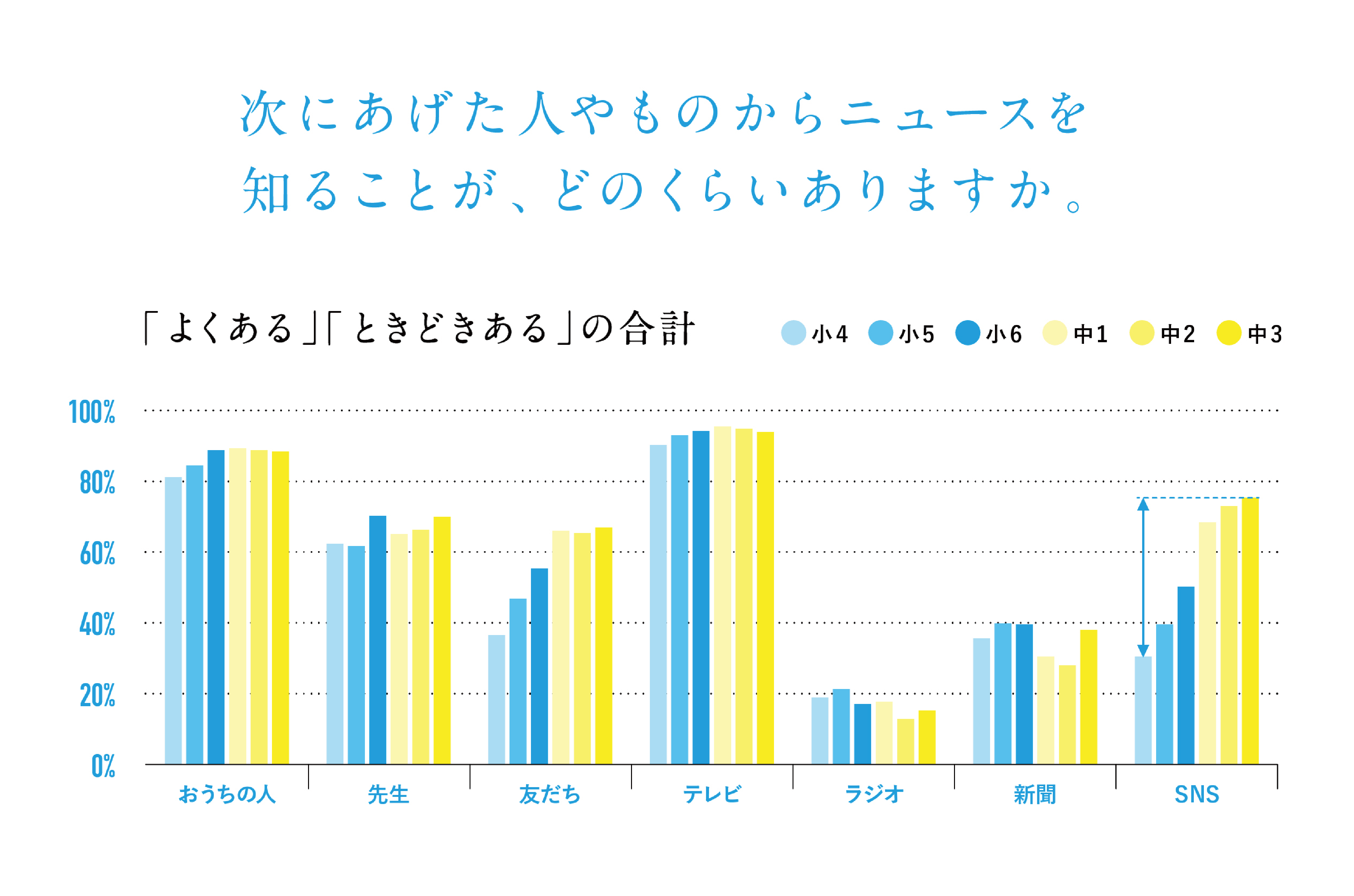

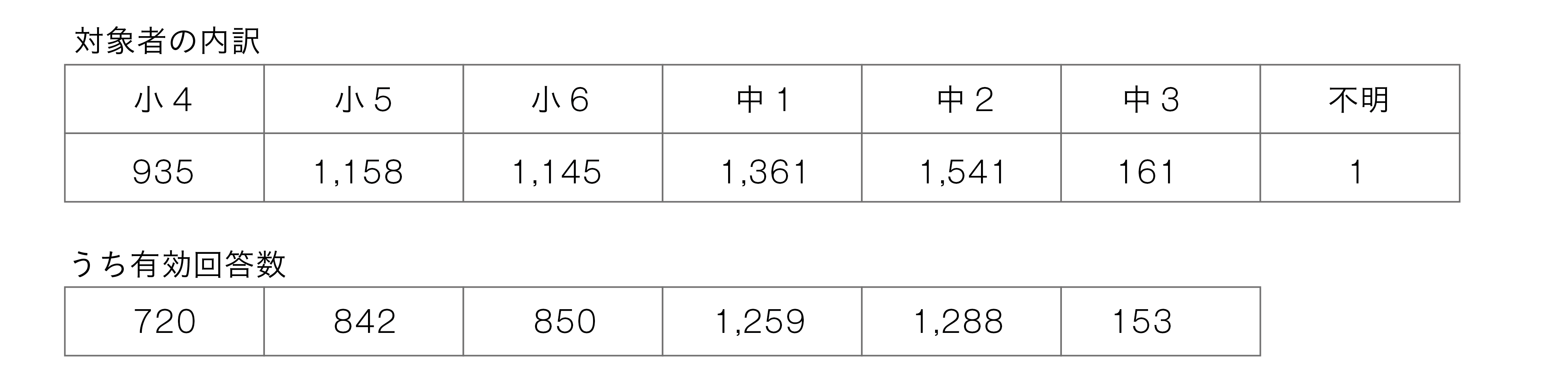

「ニュースの読み方」という調査名称は、「ニュース・リテラシー」という言葉を小中学生向けに言い換えたものです。ニュース・リテラシーとは、メディア・リテラシーと一部重なるところもありますが、ニュースに特化した新しい概念です。メディア環境の変化のなか、人びとの情報伝達、受容、消費の仕方は大きく変わっています。ニュース・リテラシー教育では、どのニュースを信じて行動するか、その情報源は信頼できるか、誰がどのような目的で発信しているのかといったことを理解したうえでニュースを読み解いていくことを学んでいきます。ニュースの「受け手」を教育しなければジャーナリズムそのものが存続し得ないという危機感のもと、すでにアメリカをはじめとする諸外国では、プロのジャーナリストが協力して制作した教育プログラムを、先生や子どもたちが無償で利用できるようになっています。電通総研では、ニュース・リテラシー教育の導入に力を入れている読売新聞教育ネットワークチームと共同で、小4から中3までを対象に、子どもたちのニュースに対する意識と行動について調査しました。

この記事では主な調査結果について、電通総研フェローで電通メディアイノベーションラボの統括責任者でもある奥律哉のコメントを交えてご紹介します。

コメント:奥律哉

聞き手:木村亜希

それにともなって「確かめる」の割合が上がっていくのは心強いことですが、「確かめない」(「あまり確かめていない」「まったく確かめていない」の合計)人も4~5割もいることには注意が必要です。いずれ年をとれば確かめるようになるかというと、そうではありません。思春期のメディアに対する意識とそれに付随する行動は、そのまま持ちあがっていきます。小学4年生から中学3年生の子どもの親の年代は若いと20代後半、多くは30代から50代だと思いますが、今後は親自身も子どもの時からデジタルメディアに親しんだデジタルネイティブであるケースも増えてくるでしょう。

学校で学んできた子どもが家で家族に教える、というのもよいかもしれませんね。

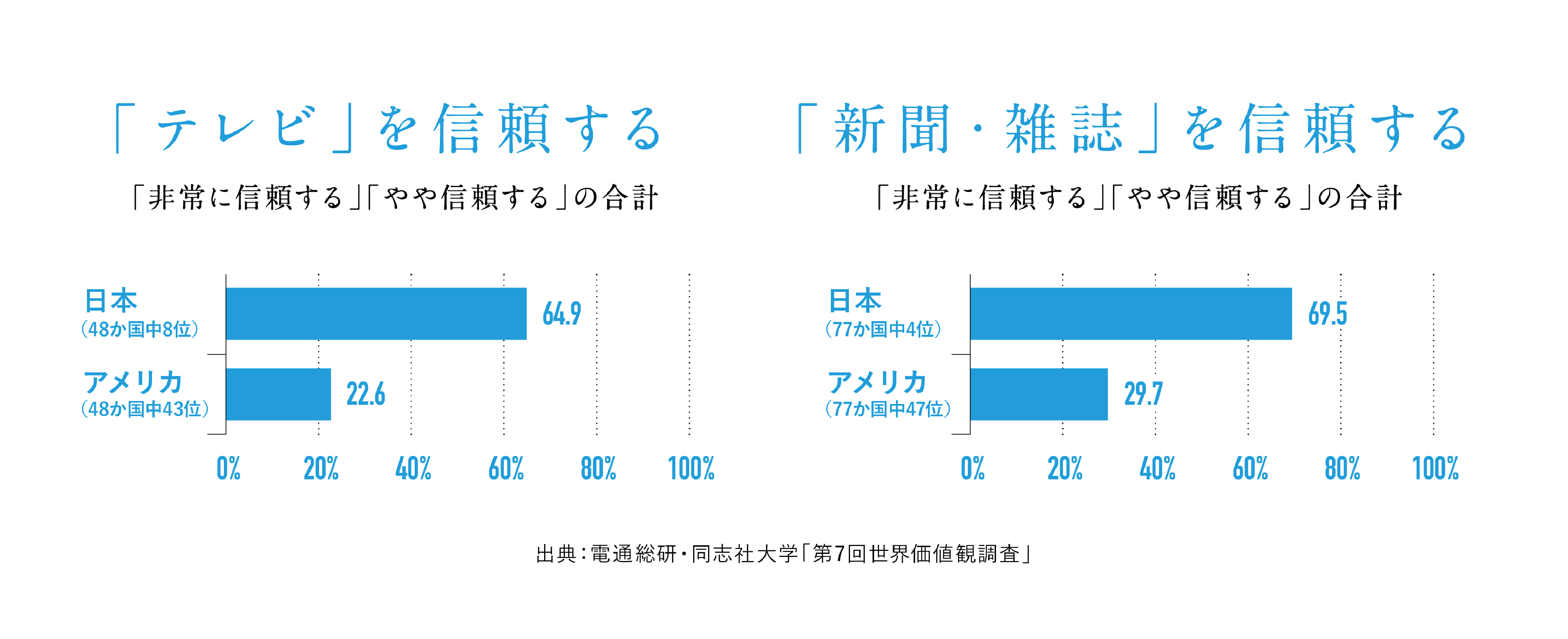

テレビはアンテナを設置するだけで受信可能な直接受信世帯(集合住宅共聴を含む)比率が高く、新聞は宅配という日本固有のサービスが支えています。どちらも先進国の中でも実は珍しいことです。家族が新聞をとっていれば子どもも新聞を読むことができるし、テレビではNHK・民放ともに定時報道番組・ニュースバラエティー番組のシェアが高くなっています。情報源への接触機会の多さが基幹インフラとしての信頼の醸成にも寄与していると考えられます。

まずはよく取材された情報を、テレビ、ラジオ、新聞、雑誌といった4マスのジャーナリズムがネット空間に多く出していくことが重要です。たとえば民放公式テレビポータル「TVer」で見られれば、利用者にとって違法にアップロードされているサイトを見るより便利で良いですよね、といったようなことです。

ただし、「信じられる」だけの数値を見ると、「おうちの人」も「テレビ」も「先生」も、小学校から中学校に入るにつれて下落しています。自立心が芽生える年頃でもありますが、何事も即座に信じこまないという態度を子どもの頃から身につけておくことはとても大切なことです。SNS経由のニュースについても、「信じられる」は18.1%から9.2%へと小4から中3でほぼ半減しています。

担任の先生のキャラクターによってクラスの雰囲気は大きく変わりますね。時事ネタについてホームルームの3分とか5分でもいいから話題にしてくれるかどうかで、子どもたちのニュースへの興味もだいぶ違ってくると思います。おうちの人と「よく話す」は、学年が上がるごとに微減しますが、友だちとは「よく話す」も「ときどき話す」も増加していきます。スマホを持つようになると、学校の外に出ても友だちとは同じ情報空間でつながりつづけますから、友だちが何と言っているかということも年齢が上がるにつれて重要になってくるのかもしれません。

今の子どもたちは未就学児、家庭によっては赤ちゃんの頃から、日常的にスマホに触れています。私たちの世代とは、肌感覚からして情報との接し方が違うと思っておいたほうがいいと思います。東日本大震災以降、登下校時などの災害対策という面もあり、スマホを持たせる保護者が増えました。小学校の間は発信先を限定したキッズ用スマホ、習い事や通塾、中学入学をきっかけに一般向けのスマホを購入というケースが多くなっています。

スマホで情報摂取するようになるということは、ひとりで情報に接することが増えるということ。危険だと思う面もあるかもしれませんが、無菌状態にしておけばよいというものでもありません。リスクがある中を、自己防衛しながら泳ぎきっていく能力を身につけさせるべきです。

ニュース・リテラシーについて学ぶのは、スマホデビューのタイミングに近いほうが良いかもしれません。自分のスマホを持っているとの回答を見ると、小学校から始めても早すぎることはないと思います。

ちなみに自分のパソコンを「いつでも使える」と回答しているのは中3でも30%以下です。パソコンかタブレットか、どちらかは使えていると考えて両方足しても自分の端末で62.1%、学校の端末で60.1%と、スマホには及びません。スマホがもっとも身近な情報接触のツールになっていることが見てとれます。

ここまで見てきたように、子どものニュース・リテラシーに対する親や先生の影響は大きいということがわかります。面倒だとか、話してもどうせわからないだろうと思わずに、家庭や学校でもニュースについて話をしてみてほしいと思います。

若い人は、SNSなどのインターネット上の情報源が多く、親の世代よりニュース・リテラシーに長けている部分もあります。「リテラシーが低い子どもたちを、しっかりした大人の側に連れてきましょう」という話では決してないと私は思っています。実際、何がフェイクニュースだと即座に断定できないケースも増えています。テレビや新聞を囲み、自分ならどのようにその情報を受け取るか、複数の意見に対してどの意見に自分は近いと思うか、それはなぜかといったことを大人自身も考えて、ご家族と話す機会を持っていただければと思います。

※本文中図表内の各割合は全体に占める回答者の実数に基づき算出し四捨五入で表記しています。また、各割合を合算した回答者割合も、全体に占める合算部分の回答者の実数に基づき算出し四捨五入で表記しているため、各割合の単純合算数値と一致しない場合があります。

電通総研フェロー

1982年電通入社。ラジオ・テレビ局、メディアマーケティング局などを経て現職。電通メディアイノベーションラボ統括責任者として、ビジネス、オーディエンス、テクノロジーの3つの視点で、情報通信関連分野のコンサルティングに従事。共著に『ネオ・デジタルネイティブの誕生~日本独自の進化を遂げるネット世代~』(ダイヤモンド社2010)、『新・メディアの教科書2020』(宣伝会議)、『情報メディア白書2021』(ダイヤモンド社)、『民間放送70年史』(一般社団法人日本民間放送連盟2021)。総務省「デジタル時代における放送制度の在り方に関する検討会」構成員。

1982年電通入社。ラジオ・テレビ局、メディアマーケティング局などを経て現職。電通メディアイノベーションラボ統括責任者として、ビジネス、オーディエンス、テクノロジーの3つの視点で、情報通信関連分野のコンサルティングに従事。共著に『ネオ・デジタルネイティブの誕生~日本独自の進化を遂げるネット世代~』(ダイヤモンド社2010)、『新・メディアの教科書2020』(宣伝会議)、『情報メディア白書2021』(ダイヤモンド社)、『民間放送70年史』(一般社団法人日本民間放送連盟2021)。総務省「デジタル時代における放送制度の在り方に関する検討会」構成員。

電通総研アソシエイト・プロデューサー

東京都生まれ千葉県育ち。東京大学文学部歴史文化学科日本史学専修課程卒。TCC(東京コピーライターズクラブ)会員。2005年より電通、2020年2月より電通総研。主な研究テーマは次世代の教育と地域。

東京都生まれ千葉県育ち。東京大学文学部歴史文化学科日本史学専修課程卒。TCC(東京コピーライターズクラブ)会員。2005年より電通、2020年2月より電通総研。主な研究テーマは次世代の教育と地域。

電通総研アソシエイト・プロデューサー

1982年鹿児島県生まれ。複数の広告代理店を経て、電通デジタルでSNS広告運用を中心にツールのディレクションなどをおこなう。2020年2月より電通総研。主な活動テーマは、データに基づく次世代社会の分析。

1982年鹿児島県生まれ。複数の広告代理店を経て、電通デジタルでSNS広告運用を中心にツールのディレクションなどをおこなう。2020年2月より電通総研。主な活動テーマは、データに基づく次世代社会の分析。