# クオリティ・オブ・ソサエティ

# 問いという帆

クオリティ・オブ・ソサエティ――2020年以降の電通総研の活動とこれから

クオリティ・オブ・ソサエティ――2020年以降の電通総研の活動とこれから

ここ数年で動画配信サービスが一般化し、いつでも、どこでも、安く、良質なコンテンツが見られる時代になりました。映画学科の授業でも影響はありますか。

まさに映画を学ぶ学生が映画館に行かずに配信で見るという時代になりました。3年前は配信サービスに入っているのは珍しいくらいだったのが、今はみんな二つぐらい入っています。コロナ禍でオンライン授業になって、集まって映画を見せられないので、全ての学生に指定のサービスに入ってもらって、授業でも使っています。

すると、授業でも「○○では、これとこれが配信されてます」とか言えるわけですよね。DVDを借りに行ったり、図書館で見たりするのは、意思が必要だったから、その意味では本当に便利な時代になったと思います。

ただ、家で簡単に映画が見られるようになった一方で、映画館の存在意義が問われる時代になったように思います。

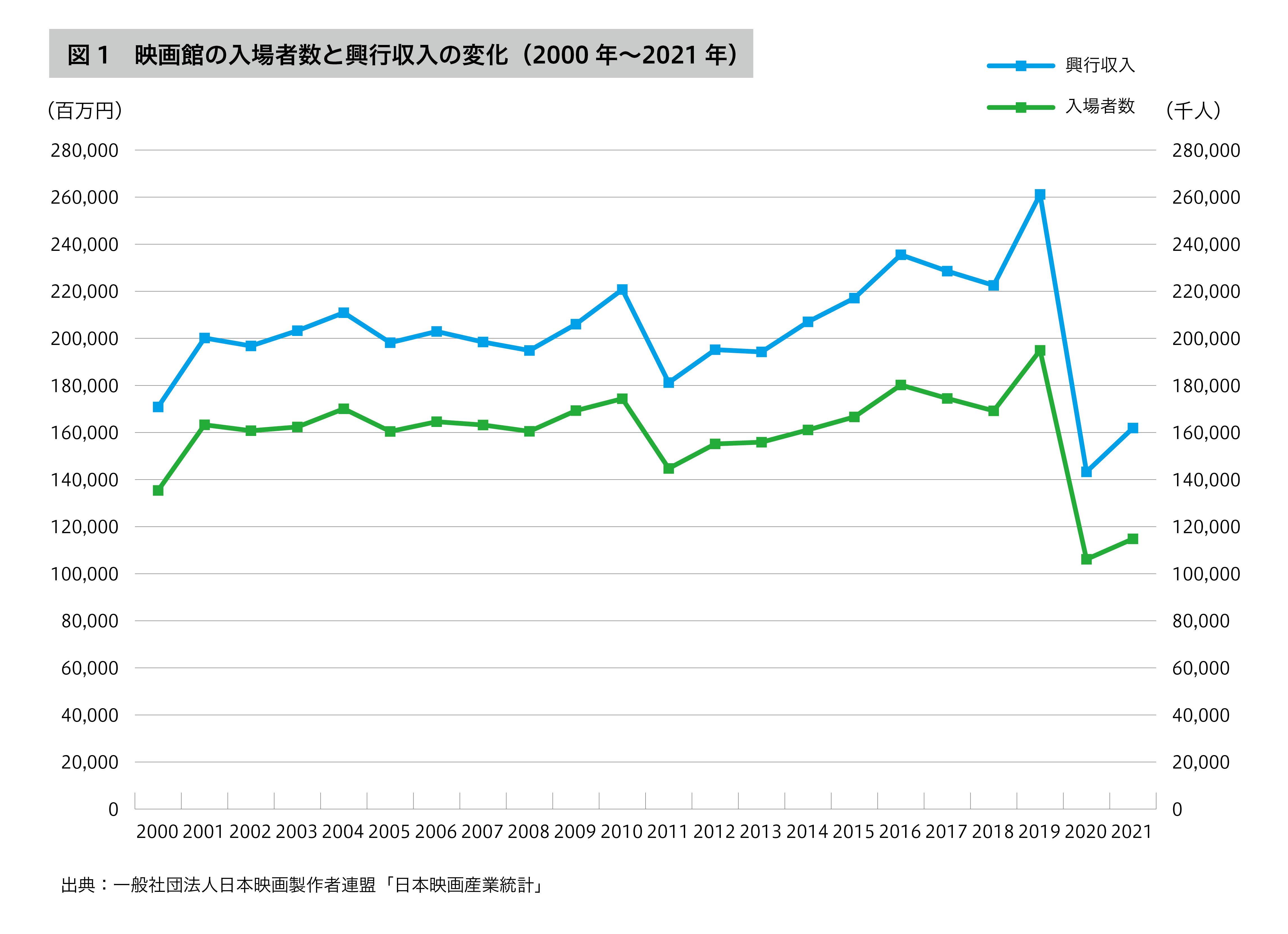

動画配信サービスが普及するとお客さんが減るんじゃないかという心配はよく耳にするのですが、実は映画館の観客数は減ってないんです。2020年と2021年はコロナ禍の影響で参考にしづらいのですが、少なくとも動画配信サービスが始まった2014年ぐらいから2019年までのデータでは、全然減っていないですね。実際、2019年というのは過去50年で一番観客数が多くて、興行収入も2,600億円という空前絶後の数字※1だったんです。

例えば『鬼滅の刃』みたいに、配信で盛り上げて、最後は映画館に突入するやり方もありますし、映画も配信をうまく利用している事例もあります。配信があるから、みんな家の中に閉じこもって映画館に行かなくなるということは少なくともないですね。むしろ、映画がより身近になって、映画の裾野を広げたり、映画への興味を高めたりしている側面もあります。

予想を覆すデータで驚きました。その上で、古賀先生が思われる映画館の価値をお伺いしたいです。

家で映画が見られるようになっても、僕はいつも「映画館に行こう」と学生に言っています。理由は二つあって、一つは、単純に映像の質です。DVDで2回見た作品も、映画館で見ると、「えっ、こんな音が入っていたの?」というのが山ほどあります。ほぼ全てのカットやせりふを覚えていても、まだ発見がある。それに、映画監督はあくまでスクリーンでの上映を考えてつくっているので、映画に込められた情報量はとても大きいんです。だから、映画館でないと味わえない、音や映像があるんです。

もう一つは、出会いですよね。誰と行って、何を話すかはとても大切です。場合によっては、上映後にトークがあるなど、プラスアルファの楽しみがあります。例えば、監督さんと直接話すことも可能なわけです。映画館は、みんなが集って、一緒に見て話し合う、出会いの場になりますし、それによって映画がより社会的になる。映画というのは暗い中で見るものですから、演劇やコンサートに比べてどうしても閉ざされたものという感じが強いのですが、実は人と人との交流のきっかけとして非常に重要なものなんです。

私自身の記憶を振り返っても、誰かと一緒に映画館で映画を見ることは、一人で小さな画面を見るのとはまったく違う体験だと感じます。

僕はよく、映画をまるまる一本、学生と一緒に見るんですよ。そのとき、僕も学生の視点で見るんですね。すると、ちょっとした言葉でも、「あ、これは分からないな」とか、「これは後で説明してあげないといけない」と思うんです。当然、皆さんも誰かと行くと、「この人嫌いかな」とかって思うじゃないですか。それって楽しいことなんですよね、実は。

舞台などと違って、映画は昨日と今日で違うということはないし、アメリカと日本で上映したものが違うということもなければ、複製も可能です。だから、同じものだと思われがちなのですが、同じじゃないんですよね。心に映るものは一人一人違っていて、それを話し合うこと、というのが人間生活にとって非常に素晴らしいことじゃないかと思います。

以前から経営が楽ではなかったミニシアターなどアート系の映画館ですが、コロナ禍で経営難が加速した館も少なくありません。

全国のスクリーン数は3,600強※1あるのですが、いわゆるミニシアターはそのうち200スクリーン程度です。でも、そのたった200のスクリーンで、日本で上映される映画の約半分が上映されています。年間で1,000本公開される映画の半分、つまり500本はミニシアターのみでの公開なんですよ。ミニシアターがなくなることは、映画の多様性が失われていくことを意味します。

それを受けて、SAVE the CINEMAやコミュニティシネマセンターなど映画人で組織する団体は、映画館にも、美術館と同じような公的支援の必要性を訴えています。古賀先生はどう思われますか。

僕は映画館への支援は必要だと思います。例えばカンヌ国際映画祭のパルム・ドール(最高賞)やベネチア国際映画祭で金獅子賞を取る作品は、ほとんどミニシアターでのみ上映されています。難しい作品を上映するミニシアターが閉館してしまえば、映画の多様性が失われます。

それに、日本は人口当たりのスクリーン数が、先進国で一番少ないんです。一つのスクリーンに対して、約3万5千人※2。要するに、一つのスクリーンに対して大勢が群がっている状態です。

映画館も地方に散らばっていたのが、今は大都市に集中している。それも、ミニシアターが閉館して、シネコンが増えているという状況です。だから、スクリーン数は20年前より増えているのに、大都市に集中※1しているんですよ。今はシネコンが9割で、地方は県庁所在地にミニシアターがある程度です。日本は映画館に行くのがなかなか大変な国なんです。

だから、今ある映画館に助成金も出さないといけないし、もっともっと増えないといけない、というのが私の考えです。

視点をもう少し俯瞰的にして、日本の映画に関する文化政策について伺いたいと思います。現状の政策に関して、お考えをお聞かせください。

恐らく一番の問題は、映画をつかさどる統一的な窓口がないということなんですよね。映画保存は、国立映画アーカイブ、つまり文部科学省の文化庁が担っているし、製作や映画祭への助成金も文化庁の下にある芸術文化振興基金です。一方、経済産業省も「クールジャパン」など、さまざまな補助金を出しています。映画館がデジタル化したとき、その補助金を出したのも経済産業省です。さらに、映画館興行自体の管轄は総務省で、海外に日本映画を出するときに英語などの字幕を付けるための補助は国際交流基金、つまり外務省から出ていたり。いろいろあって、統一する窓口がない。だから国立映画センター的なものが本来は欲しいなと。製作助成もあれば保存もするというような、統一的な機関があるのが望ましいです。

もう一つの問題は、今言った全てが税金でまかなわれているということです。例えば、フランスのCNC(Centre national du cinéma et de l'image animée/国立映画・映像センター)※3や、韓国のKOFIC(Korean Film Council/韓国映画振興委員会)※4は、民間のお金が入っている機関で、映画界を統括する窓口として機能しています。

CNCやKOFICには公的な資金も入りますが、最大の財源は映画館の収入です。フランスの場合は、映画入場料の1割がCNCに入ります。つまり、観客が映画に払うお金が、その国の映画振興に使われる。CNCは年間予算が800億円ほどで、製作助成もしますし、カンヌ映画祭やシネマテーク・フランセーズ※5にもお金を出します。民間が主になっているからこそ、非常に柔軟な対応ができるのです。役所のように年度にとらわれることもありません。

CNCやKOFICは映画館に対してはどのような助成をしているのですか。

基本的には映画の製作助成が一番大きいのですが、アート系映画館に対しても助成金を出しています。フランスでは、通常1館あたり年間180万円程度※6の小さな助成だそうです。1人分の人件費、それもバイト代ぐらいにしかならないかもしれないけれど、それが決定的に大きい。ミニシアターは館主の情熱でもっているところが大きいので、それを引き継ぐ人を育てていけるぐらいの、ほんの少しのお金がとても大切なのです。

また、どの映画館に助成をおこなうかは、ポイント制※6で決めるそうです。一番重視されるのは、上映作品の多様性。例えば何か国の映画をやっているとか、年間何本やっているとか、よそでやってない映画が見られるとか、そういったことを評価します。フランスであれば、フランス映画が何%以上あるか、アメリカ映画「以外」の映画が何%以上あるといったことを見られます。他にはトークショーの回数など、シネコンにはできないことを評価します。

さらに、助成するに値する映画館だとCNCが認めたところには、「アート系映画館」(Cinéma d’Art et Essai)のロゴマークの入ったシールが入り口に貼ってあるんです。そうすると、映画館にとってはステータスになるし、それに恥じないプログラムを上映しないといけないと張り合いも出る。観客もそこに行けばいいものが見られると信用できる。そういう映画館がフランス全体で1,200館ほどあり、年に約20億円の助成金が出ています。

なるほど、映画の多様性を守る工夫が、誰にでも分かる形でなされているのですね。

そうですね。日本では最近、邦画が強いですが、長い間洋画が強かった。1970年から2000年ぐらいまでは、洋画の興行収入が60~70%を占めていた。しかも、洋画の収入の約9割はアメリカ映画なんです。アメリカ映画が強いのは、他の国も同じです。

だから、興行収入の一部、つまりアメリカ映画からの収入を、自国の映画製作にまわすフランスや韓国のやり方は、ある意味で非常に保護主義ではあります。ただ、それによって映画の多様性を守っているのです。

日本版CNCやKOFICをつくろうという具体的な動きはないのでしょうか。

今、国際的に活躍する若手の監督たちが、映画製作配給大手4社で構成される日本映画製作者連盟という業界団体と話をしているそうです。日本映画監督協会としてではなく、有志の監督たちが動いているというのは、すごいことです。

シネコンで出た利益がミニシアターに流れることを不服とする声もあるかもしれませんが、興行収入のごく一部でもいいので映画製作や映画館にまわすことで、最終的には日本映画界に返ってくるんです。

世界で活躍する6名の実力派監督による「持続可能な映画界を目指して、の第一歩」という座談会が『キネマ旬報』※7に載っていましたが、そこでもCNCやKOFICについて話しています。是枝裕和監督、諏訪敦彦監督、深田晃司監督はCNCから映画助成金をもらったことがある人たちなので、やっぱりありがたみが分かるんですよね。

それ以外にも日本の映画界の働き方改革とか、パワハラ・セクハラについてもここでは話されています。監督たちが実際に動いているというのはすごいことで、それだけ危機感を感じているのでしょう。

なるほど、若手の監督たちが動き出しているというのは、希望がもてることです。ただし、実現までにはまだ長い道のりがあるとすれば、ミニシアターが生き延びていくためには、何が必要でしょうか。

公的助成の重要性はいくらでも強調したいのですが、もう一つはやっぱり場としての魅力です。

最近驚いたのは、2021年の12月におこなわれた「現代アートハウス入門:ネオクラシックをめぐる七夜」という企画です。アートハウスというのは、いわゆるミニシアターのことです。この企画は、なかなか上映されない映画、あるいは権利が切れた映画を7夜連続で上映して、いろいろな監督や脚本家がトークをするというものでした。これが素晴らしいのは、全国のミニシアター24館で同時開催したことです。上映後のトークはオンラインで24館をつないで、有名な監督に地方の人も質問もできるようになっていました。映画館に行けば楽しいことがあるということの大きな実証になったと思うんですよ。

ただし、この企画はある種、苦肉の策として生まれています。というのも、映画館には助成金がないんですが、企画に対しては助成金が付くんです。コロナ禍で文化庁が始めた「ARTS for the future!」という事業があります。これに採択されれば、企画の実施にかかる経費、例えばトークをする監督への謝礼とか、映画の権利の取得代、字幕代などは文化庁から出る助成金でまかなえるので、各館は人件費だけで運営できます。

それに、この企画は映画がデジタル化した時代だから可能だったと思います。昔みたいに、同時期に上映するためにプリントを24本つくるのはすごくお金がかかりますから。オンラインで全国をつなぐことで、新しい場の形成をしていることにも感心しました。

テクノロジーの活用が、ミニシアターにとっての新しい可能性となる、良い事例となったのですね。ちなみに、今のミニシアターの客層はどんな感じなのでしょうか。

今、ミニシアターで世代交代が始まっていると言われています。ユーロスペースをつくった堀越さんも、「新型コロナウイルス禍で観客が入れ替わったという実感があります。新しい若い客が来ている」と、日経新聞の記事※8で語っておられます。

近年、ミニシアターのお客さんの年齢層が高くなっていたところに、コロナ禍が追い打ちをかけて、年配の人ほど映画館に来れなくなってしまいました。だけれども、映画館によっては、面白い試みをやることで、若い人が戻ってきてくれる可能性はあるような気がします。

それに、今世界で羽ばたいている世代、先日アカデミー賞を取った濱口竜介監督や、深田晃司監督、岨手由貴子監督も、みんなミニシアターがあったから世に出ることができた。それを若い人につなげたいという思いがある。「ネオクラシックをめぐる七夜」で上映されたような作品を見て育った監督たちが、若い人にそれを引き継ぎたいという思いは非常にあるのではないでしょうか。

その他にも、深田監督と濱口監督が発起人の「ミニシアター・エイド基金」もコロナ禍で話題になりました。そういう若手監督を中心とした活動が、若い人に届いているんじゃないですかね。

古賀先生の学生さんはどんな感じですか。

日本大学芸術学部映画学科では、学生が企画する映画祭というのを毎年ユーロスペースでやっているんですよ。2021年の12月は「ジェンダー・ギャップ映画祭」でした。いろんな新聞などでも紹介されていましたが、明らかに若い観客が増えましたね。「ジェンダー・ギャップ」というテーマが若い人に刺さったということがありますが、今までの映画祭で一番若い人が多かったと言えます。

ミニシアターやコミュニティシネマには、地域におけるどのような役割があると思われますか。最近は地方の美術館でも、映画を上映するところも出てきていますね。

自治体によっては、美術館のホールを使って、映画を上映しているところもあります。例えば高知県立美術館という美術館のホールは、ほとんどミニシアターと一緒なんですよ。つまり、高知で上映しない作品をそこで上映するという形で、ミニシアターの役割を果たしています。あるいは宝塚のシネ・ピピアとか、高崎のシネマテークたかさきや川崎アートセンターみたいに、地方自治体の助成金が入っているところもあります。自治体にミニシアターが必要だと認めているところもだんだん出てきています。ミニシアターが公的な存在になったということですね。

シネマテークたかさきというのはNPO法人で、公的助成金や民間の協賛金をもらって、映画祭もやっている。すると東京からも映画ファンがみんな喜んで行くわけですよね、高崎に。シネマテークたかさきでリュミエール兄弟の映画をまとめたものが配給されたことがあったのですが、私がトークに行った時、ほぼ満員になってびっくりしましたね。トークがついているから、チケット代も普通より高いんですよ。

すごいですね。でも、どうして高崎で映画が盛り上がっているのでしょう。

ミニシアターができたのは、みんな個人の情熱なんですよね。公的な助成金が先ではない。今うまくいっているミニシアターというのは、名物の支配人がいる。個性の強い、濃い人たちがいるんですよ。でも、その人が亡くなられると閉館しかねない。だから、ちょっとした助成金があって、給料が払えることが、持続可能性という点で重要なんです。そうすれば、次に継ぐ人が現れてくれるかもしれない。個人的には今ある芸術文化振興基金の映画祭の助成金を削ってでも、本当は映画館への助成を、地方の30館だけでもいいのですべきだと思います。

教え子に「なんでそんなに映画見てるの?」と思うほどの学生がいるんです。聞けば高崎市の出身で、「シネマテークたかさきがあったからです」と。東京にいなくても、東京とほとんど同じものが見られるんだそうです。志の高い映画館のあるところでは、映画好きの若者が育つんだなと思いました。

みんながヒットする映画しか見られない環境では、人間のものの考え方が画一的になり、多様性が失われます。映画はそれでもうかって映画人が食っていけるだけでは不十分で、人間にとって大事な文化、必要不可欠な文化なんです。その文化を、たとえ人口2万人の町に生まれても享受できることが、大事なんじゃないでしょうか。

文化へのアクセスが公平になるようにという視点は、社会の質を考える上で本当に重要だと思いました。新しいものの見方を発見し、立ち止まって考える機会を与えてくれるミニシアターの重要性を再確認できたので、これからも文化のあり方について考えていきたいと思います。

本取材はオンラインでおこない、写真撮影は新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に配慮しておこなわれました。

プロデューサー・編集:中川紗佑里

写真:晴山寛子

日本大学芸術学部映画学科教授

1961年生まれ。国際交流基金勤務後、朝日新聞社の文化事業部企画委員や文化部記者を経て、2009年より日本大学芸術学部映画学科教授。専門は映画史と映画ビジネス。訳書に『魔術師メリエス――映画の世紀を開いたわが祖父の生涯』(マドレーヌ・マルテット=メリエス著、フィルムアート社)、著書に『美術展の不都合な真実』(新潮社)、共著に『日本映画の海外進出』(岩本憲児編、森話社)など。

1961年生まれ。国際交流基金勤務後、朝日新聞社の文化事業部企画委員や文化部記者を経て、2009年より日本大学芸術学部映画学科教授。専門は映画史と映画ビジネス。訳書に『魔術師メリエス――映画の世紀を開いたわが祖父の生涯』(マドレーヌ・マルテット=メリエス著、フィルムアート社)、著書に『美術展の不都合な真実』(新潮社)、共著に『日本映画の海外進出』(岩本憲児編、森話社)など。